荷蘭博物館的中國謎團:「天啟貢局」款真的是明代製作嗎?

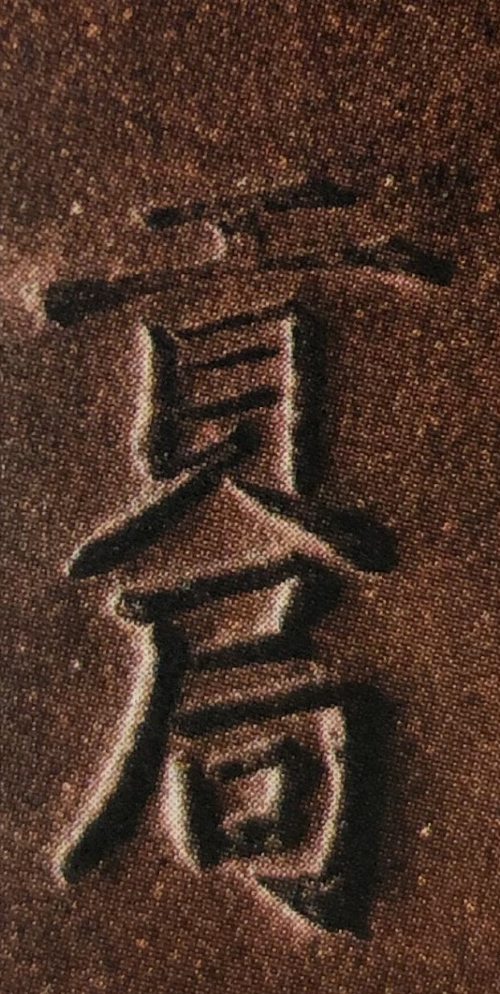

在荷蘭格羅寧博物館的中國陶瓷展廳裡,靜靜陳列著兩把看似不起眼的朱泥小壺。然而,當你仔細端詳它們底部的款識時,一個令人困惑的歷史謎題便浮現眼前:一把刻著「天啟貢局」,另一把則是「順治貢局」。

如果按照款識的年代推算,這些壺應該分別製作於明天啟年間(1621-1627)和清順治年間(1644-1661)。但是,一個令人震驚的事實是:明代根本就沒有設立過「貢局」這樣的官方機構!那麼,這些漂洋過海、被歐洲博物館珍藏數百年的中國茶壺,到底隱藏著什麼樣的秘密?

「貢局」的歷史幻象

當我們談到「貢局」時,很容易聯想到皇宮貢品、官方製造等尊貴概念。然而,深入歷史文獻卻發現了一個驚人的真相:明代宜興從未設立過官窯,更沒有所謂的「貢局」機構。

宋伯胤在《紫砂苑學步》中對此進行了詳細考證:「『陶正』在明清兩代監燒窯務的官員不稱為『陶正』,且明萬曆年間,並未看到朝廷設官督造紫砂陶的記載。」他指出,雖然周高起在《陽羨茗壺系》中提到「荆溪陶正司陶復」、「陽羨貢局,已創於明代」,但這很可能是後人的誤解或附會。

事實上,明清時期只有景德鎮設有官窯,並配備督陶官來督導燒製宮廷用器。宜興雖然也為宮廷製作過紫砂器,但都是通過商業訂製的方式,而非官方直接督造。即使是清代宮廷收藏的宜興壺,也主要通過兩種管道獲得:一是宮廷造辦處出樣在宜興定制,二是地方官員向宮廷進獻。

歐洲博物館中的「假明代」

那麼,荷蘭格羅寧博物館收藏的「天啟貢局」壺是怎麼回事呢?根據《東方瓷藝與荷蘭德爾夫特陶瓷》一書的記錄,這些標有「貢局」款的宜興壺「不是貢品,而是外銷陶器」。

這個發現具有重大意義:它揭示了「貢局」款識的真實性質——這並非官方標記,而是商業符號。清末民初的宜興壺商為了提高產品在海外市場的身價,刻意使用「貢局」這個聽起來很尊貴的名稱,營造出「宮廷御用」的假象。

更有意思的是,這些「貢局」壺還出現了明顯的年代錯置。「天啟貢局」的款識暗示這是明天啟年間的作品,但實際製作時間很可能是清末甚至民國時期。這種「托古」的做法在中國古代商業中相當常見,目的是借助古代皇權的威望來增加商品價值。

外銷商號的營銷智慧

「貢局」現象其實反映了中國古代商人的營銷智慧。在沒有現代廣告的時代,一個響亮的商號名稱就是最好的品牌宣傳。「貢」字天然帶有皇家御用的尊貴感,「局」字又暗示著官方機構的權威性,兩字相合,立刻就營造出了高端奢華的品牌形象。

這種做法在當時的外銷貿易中特別有效。對於遠在歐洲的收藏家來說,他們對中國的政治制度和歷史細節並不了解,很容易被「貢局」這樣的款識所吸引。一把標有「天啟貢局」的小壺,在他們眼中就是來自神秘東方皇宮的珍寶。

類似的營銷策略在其他外銷瓷器上也能看到。許多並非官窯出品的瓷器,都會標上各種聽起來很官方的款識,以滿足歐洲收藏家對「中國皇室用品」的迷戀。

趙松亭的「貢局」帝國

「貢局」款的大規模應用,與清末製壺名家趙松亭有著密切關係。1925年,趙松亭重建龍窯,定名為「復興窯」,開始大規模燒制「貢局」系列紫砂壺,專門銷往英國、法國等歐洲國家。

趙松亭的「貢局」壺製作精良,工藝考究。他親自監督制造,「或刻或銘,或印或款,均是一時代表之作」。這些壺器不僅在歐洲市場大受歡迎,更在上海的外國租界區獨步風頭,成為當時最成功的外銷茶器品牌。

有趣的是,趙松亭旗下有許多優秀的製壺師傅,如邵步雲、儲銘、郭其林、潘石根等,這些人後來都成為民國時期的製壺大家。他們早期在「貢局」品牌下的作品,如今反而可能被低估,為現代收藏家提供了「撿漏」的機會。

博物館收藏的考證難題

荷蘭等歐洲博物館中的「貢局」壺,為我們提供了研究中國外銷陶瓷史的珍貴資料。這些壺器雖然在款識上存在時代錯置,但它們見證了19-20世紀中歐貿易交流的繁榮景象。

然而,這也給博物館的文物考證工作帶來了挑戰。如何準確斷定這些壺器的真實製作年代?如何區分商業營銷與歷史事實?這些都需要結合多方面的考古和文獻證據。

目前比較可靠的斷代方法是:結合胎土分析、工藝特徵、歷史背景等多重證據,而不能單純依靠款識。「天啟貢局」款的壺,從泥料和燒成工藝來看,更可能是清末民初的作品,而非明代製品。

香港收藏家的發現

香港收藏家羅桂祥先生曾經收藏過兩件「貢局」款紫砂壺,經過專家鑑定,確認是「十九世紀初期專為外銷泰國而製作」的磨光直筒壺。這個發現進一步證實了「貢局」款的商業性質和外銷背景。

這些外銷壺通常具有以下特徵:胎質細膩、造型規整、磨光精美、款識清晰。它們雖然不是真正的「貢品」,但製作工藝絲毫不遜色於宮廷用器,體現了當時宜興工匠的高超技藝。

重新審視歷史的價值

荷蘭博物館中的「天啟貢局」壺,雖然在年代標注上存在問題,但它們的歷史價值並不因此而減少。相反,它們為我們揭示了一個更加豐富多彩的歷史側面:

首先,它們見證了中國商人在國際貿易中的營銷智慧,展現了「中國製造」在海外市場的品牌建構過程。

其次,它們反映了不同文化之間的認知差異和溝通困難,歐洲收藏家對中國文化的理解往往存在誤區和想像。

最後,它們提醒我們在研究歷史時,不能僅僅依賴器物上的款識,還要結合更廣泛的歷史語境和考古證據。

現代收藏的啟示

對於現代收藏家來說,荷蘭博物館的這個案例提供了重要啟示:

不要盲信款識:再權威的款識也可能是後加的或者具有誤導性的,關鍵是要看器物本身的時代特徵。

重視胎土和工藝:真正的老壺,其胎土、成型工藝、燒成效果都會呈現出鮮明的時代特色,這些比款識更可靠。

了解商業背景:許多看似「官方」的款識,實際上可能只是商業營銷手段,了解歷史背景有助於正確判斷。

珍視文化交流史:即使不是「正宗」的明代器物,這些外銷壺同樣具有重要的文化史價值,記錄著中外文化交流的珍貴片段。

謎團背後的文化思考

「天啟貢局」款的謎團,最終指向了一個更深層的文化問題:在全球化的歷史進程中,不同文化如何相互理解和誤解?

中國商人用「貢局」款來迎合歐洲人對東方皇權的想像,歐洲收藏家則將這些茶器視為來自神秘皇宮的珍寶。雙方都在用自己的文化邏輯去理解對方,結果創造出了一個既真實又虛幻的「貢局」神話。

這個神話一直延續到今天。當我們走進荷蘭格羅寧博物館,凝視那兩把小小的朱泥壺時,看到的不僅是器物本身,更是兩種文化相遇時產生的複雜化學反應。它們提醒我們:歷史從來不是單純的事實記錄,而是充滿了誤解、想像和重新詮釋的動態過程。

或許,這正是「天啟貢局」壺最珍貴的價值所在:它們不僅是茶器,更是文化交流史的活化石,記錄著人類在跨文化交往中的智慧與局限。

No spam, no sharing to third party. Only you and me.