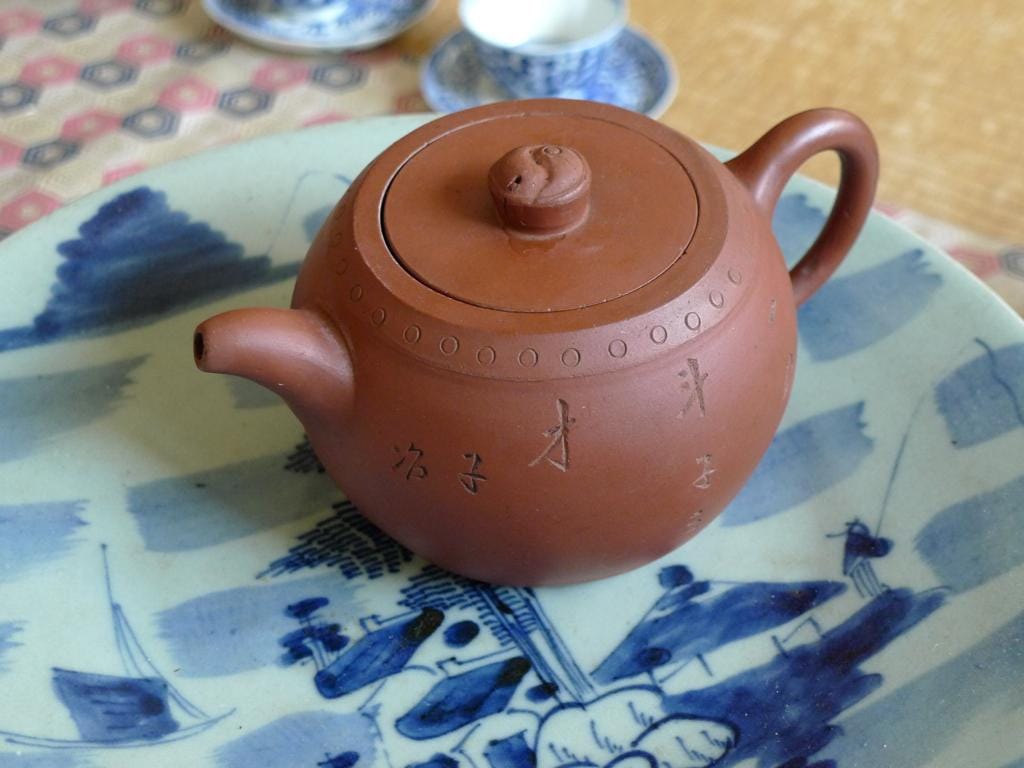

時大彬真跡現身:出土考古如何驗證明代名壺真偽

1972年,四川三台地區的一次考古發掘,讓沉睡地下368年的「萬曆甲辰時大彬製」款紫砂長方壺重見天日。這把出土於窖藏的明代名壺,瞬間震撼了整個收藏界。時大彬,這位被譽為「紫砂鼻祖」的明代製壺大師,其作品一直是藏家夢寐以求的「聖杯」,但市面上的時大彬款壺真假難辨,讓人無所適從。

然而,考古的力量是驚人的。從1965年到1992年,陸續有六把帶有確切年款的時大彬壺從古墓中出土,每一把都像是歷史的證人,為我們揭開了明代紫砂壺製作的真實面貌。這些埋藏地下數百年的文物,以無可辯駁的事實告訴我們:什麼才是真正的時大彬壺。

六把出土壺重寫時大彬傳奇

通過嚴謹的考古記錄,我們發現了一個驚人的時間軸:時大彬的創作生涯遠比我們想像的更長、更豐富。

繼續閱讀提示:讓我們跟隨考古學家的腳步,一一檢視這些珍貴的出土文物,看看它們如何為時大彬壺的真偽鑑定提供了不可動搖的標準,以及這些發現如何改變我們對明代紫砂壺的認知。

考古時間軸:從1604到1629的創作足跡

1604年:四川窖藏的驚世發現

出土壺器:「萬曆甲辰時大彬製」款紫砂長方壺 出土時間:1972年 出土地點:四川省三台地區窖藏 歷史意義:這是第一把有確切年款記錄的出土時大彬壺,將其創作時間明確定位在1604年(萬曆甲辰年)

這把壺的出土意義重大,因為它不僅證實了時大彬確實在萬曆年間活躍,更重要的是為後世鑑定提供了標準器型。壺身造型端莊,款識清晰,胎土特征明顯,成為判斷其他時大彬壺真偽的重要參照。

1612年:福建漳浦的墓葬見證

出土壺器:「時大彬製」款紫砂鼎足蓋壺 出土時間:1987年 出土地點:福建省漳浦縣盧維禎墓 伴出文物:有萬曆四十年(1612年)墓誌

這把壺的出土特別有說服力,因為墓誌明確記載了下葬時間,為壺的年代提供了可靠的斷代依據。壺的造型與四川出土的長方壺風格一致,但在細節處理上更加精細,顯示了時大彬技藝的成熟發展。

1616年與1629年:江蘇地區的雙重印證

1616年壺器:「大彬」款紫砂壺 出土時間:1968年 出土地點:江都縣,有萬曆四十四年(1616年)磚刻地券伴出

1629年壺器:「大彬」款三足圓壺 出土時間:1984年 出土地點:無錫縣甘露鄉華涵莪墓,有崇禎二年(1629年)墓誌伴出

這兩把壺最令人驚奇的是,它們都只落「大彬」二字款,而非常見的「時大彬製」四字款。這個發現顛覆了許多人的認知:原來時大彬不僅使用全名款識,也會使用簡化的二字款。

款識演變:從四字到二字的藝術簽名

款識形式的多樣化

出土文物告訴我們,時大彬的款識並非一成不變。從考古發現可以歸納出幾種形式:

- 完整年款:「萬曆甲辰時大彬製」(1604年)

- 標準四字款:「時大彬製」

- 簡化二字款:「大彬」

- 特殊年款:「丁未年夏日時大彬製」(1992年山西晉城出土)

款識位置的講究

不同於現代壺常將款識落在壺底,明代時大彬壺的款識位置更加靈活。有些落在壺底,有些刻在壺把下方,甚至有些會根據壺型特點選擇最適合的位置。這種「因壺制宜」的款識安排,反映了時大彬對整體美感的追求。

胎土密碼:明代燒製工藝的時代印記

龍窯燒製的獨特痕跡

出土的時大彬壺都帶有明顯的龍窯(蛇窯)燒製特徵,這是現代電窯或瓦斯窯無法複製的。龍窯燒製產生的還原氣氛和溫度變化,在胎土中留下了特殊的結晶結構和色澤變化,成為斷代的重要依據。

明代大型器的時代特徵

所有出土的時大彬壺都是大型器,這符合明代品茗習慣。當時主要飲用綠茶,需要大壺來沖泡,這與後來流行的小型功夫茶壺截然不同。如果市面上出現標稱明代的小型時大彬壺,就需要格外謹慎了。

科學斷代:現代技術重新定義真偽標準

胎土成分分析

現代科學技術讓我們能夠分析胎土的礦物成分。明代的紫砂土採用露天開採,礦物成分與後期坑道開採的有所不同。通過X射線衍射分析,可以準確判斷胎土的時代特徵。

燒製溫度的科學檢測

不同時代的燒製技術會在胎土中留下不同的結晶結構。明代龍窯的燒製溫度和氣氛控制與現代窯爐有顯著差異,這些差異可以通過科學檢測得到驗證。

仿品揭秘:如何識破現代仿製

常見仿製手法

- 款識復刻:按照出土壺的款識樣式製作印章,但往往在筆畫細節上有破綻

- 做舊處理:用化學方法製造古舊感,但缺乏自然老化的層次感

- 胎土調配:試圖調配出明代胎土的外觀,但礦物成分無法完全仿製

鑑定要點提醒

面對聲稱的時大彬壺,應該注意:

- 壺型是否符合明代特徵:應為大型器,造型端莊厚重

- 款識是否自然:真品款識深淺適中,筆畫自然流暢

- 胎土是否合理:應具有明代紫砂土的特有質感和色澤

- 燒製痕跡是否正確:應有龍窯燒製的特徵,非現代窯爐痕跡

博物館標準器:建立鑑定基準

權威收藏機構的作用

除了出土文物,各大博物館和權威收藏機構也藏有經過嚴格考證的時大彬壺。這些標準器為市場鑑定提供了重要參照,藏家在購買前應該多參考這些權威資料。

對比研究的重要性

單獨看一把壺很難判斷真偽,但將可疑作品與出土文物和博物館藏品進行詳細對比,往往能發現明顯差異。這種對比研究方法是目前最可靠的鑑定手段之一。

市場亂象:名家之名的商業價值

時大彬款的氾濫

正因為時大彬的巨大名氣,市面上時大彬款壺數量遠超其實際創作可能。一個藝術家的創作生涯有限,不可能有如此龐大的產量。這種現象本身就是最大的警示。

價格與價值的理性思考

真正的時大彬壺價值連城,但並非所有標價高昂的壺都是真品。價格可以人為操控,但考古出土的科學證據無法作假。理性的收藏者應該以出土文物為標準,而非市場炒作為導向。

文化傳承:超越真偽的藝術價值

工藝傳承的意義

即使不是時大彬親制,明代紫砂壺的工藝水準和藝術價值依然值得珍視。真正的收藏應該關注文化傳承和藝術價值,而不僅僅是名家光環。

學術研究的推進

每一次考古發現都推進了我們對紫砂壺歷史的認知。這些出土文物不僅是鑑定標準,更是研究明代陶瓷工藝、社會生活和文化交流的珍貴史料。

結語反思:時大彬出土壺的發現,為我們提供了判斷真偽的科學標準,但更重要的是讓我們明白:收藏的意義不在於追逐名氣,而在於理解和傳承文化。當我們面對一把聲稱的時大彬壺時,與其糾結於真偽,不如先問問自己:是否真正理解了明代紫砂壺的文化內涵?只有建立了正確的收藏觀念,才能在紫砂壺的世界中找到真正的樂趣和價值。

No spam, no sharing to third party. Only you and me.