沈船出水紫砂壺:300年海底文物重寫壺史傳奇

1999年,當潛水員從馬來西亞海域打撈起一把把精美的紫砂壺時,誰也沒想到這些沉睡海底179年的文物,將徹底改寫我們對紫砂壺歷史的認知。這艘名為「泰興號」的中國商船,被稱為中國的「鐵達尼號」,1822年1月在前往爪哇途中不幸觸礁沉沒,船上1800名乘客全數罹難,卻意外為後世保存了珍貴的紫砂壺時空膠囊。

更令人驚奇的是,這些壺被巧妙地放置在宜興陶缸中,用綠豆填充作為防震材料。當海水滲入時,綠豆發芽長出豆芽菜,就像現代的泡泡棉一樣保護著這些瓷器珍品,古人的智慧讓人嘆為觀止。

三大沉船重現紫砂壺海上絲路

從18世紀到19世紀,至少有三艘載滿紫砂壺的商船在東南亞海域沉沒,每一艘都述說著不同的故事,也為我們揭開了紫砂壺外銷的神秘面紗。

繼續閱讀提示:讓我們跟隨這些沉船文物的足跡,探索紫砂壺如何從江南小鎮走向世界,以及這些海底寶藏如何顛覆我們對功夫茶歷史的理解。

捷達麥森號:乾隆年間的「玉香齋」之謎

1752年的海上悲劇

清乾隆十六年十二月,一艘名為「捷達麥森號」(Geldermalson)的商船在新加坡港附近沉沒。直到1985年,這艘被稱為「南京號」的沉船才重見天日,船上十多件紫砂壺讓考古學家大開眼界。

最引人注目的是那些刻有「玉香齋」款識的朱泥小壺。這些壺型精巧,正是閩南功夫茶所使用的規格,與當時外銷歐洲的大型磨光壺風格截然不同。這個發現讓學者開始思考:在乾隆年間,紫砂壺的製作已經針對不同市場需求進行了精細分工嗎?

船員的私人珍藏

考古學家推測,這些「玉香齋」壺很可能是船員私自攜帶或船長使用的個人物品。在那個年代,一把精美的宜興小壺在海外可以換取相當的財富,船員們冒險攜帶也就不足為奇了。

泰興號:1800人罹難見證的壺史傳奇

中國版鐵達尼號災難

1822年1月,「泰興號」(Tek Sing)在前往爪哇的航程中觸礁沉沒,船上1800名乘客和船員全部遇難,成為中國航海史上最慘烈的海難之一。這場悲劇卻意外保存了大批19世紀初期的紫砂壺精品。

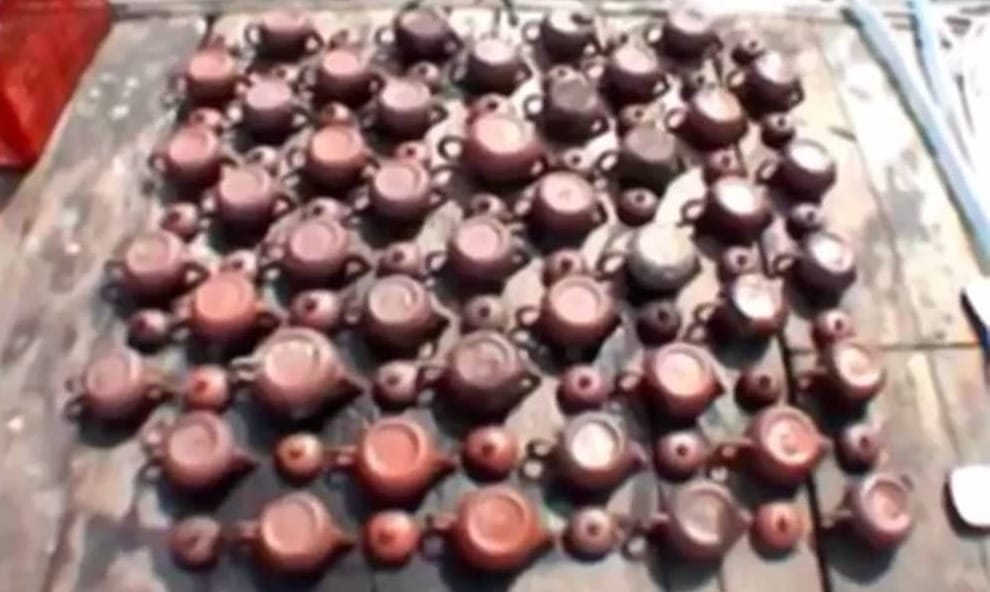

從泰興號出水的紫砂壺數量驚人,雖然沒有具體統計,但可歸納為三大類,每一類都反映了當時不同的市場需求。

三類壺器述說時代故事

大型器紫砂壺:這些屬於清乾隆、嘉慶時期的作品,有趣的是,雖然船隻沉沒時間較晚,但船上卻有更早期的壺器。這說明什麼?很可能是船員帶著老壺回去轉賣,因為古壺在海外能賣出更高的價格。

孟臣款功夫茶壺:佔出水壺器比例最多的,正是落有「孟臣款」的各式功夫茶壺。這些壺款式豐富,造型多元,見證了當時功夫茶文化的興盛。

詩詞裝飾壺:最讓人驚艷的是那些刻有詩詞的壺器,如「飛泉直下三千尺」、「兩三寸起波濤」,生動描繪了泡茶時水注入壺的微觀變化,古人將品茗的哲學融入器物之中。

迪沙如號:四十多種款識的壺器博覽會

1830年的文物寶庫

1830年沉沒於馬來西亞半島的「迪沙如號」(Desaru),出水紫砂壺達兩三百件。這些壺器的款識種類之豐富令人嘆為觀止,經整理後發現有四十多種不同款式,包括詩詞款、陶工款、商號款、堂號款、吉語款、花押款等。

古人的防震包裝智慧

最令人驚嘆的是古人的包裝智慧。這些壺被小心地放置在宜興陶缸中,用綠豆填充作為緩衝材料。當海水滲入後,綠豆遇水發芽,長出的豆芽菜就像天然的泡泡棉,完美保護了這些珍貴的陶瓷器物。這種包裝方式的巧思,連現代人都要佩服不已。

款識中的文化密碼

出水壺器上的詩詞款格外引人深思。「明月松間照」搭配「孟臣製」,「秋水共長天一色」配「大珠小珠落玉盤」,這些詩句不僅是裝飾,更是品茗指南。「白雲一片去悠悠」描繪的是茶湯氤氳的意境,「人面桃花相映紅」則是茶色與器色相映的美學思考。

顛覆認知:功夫茶文化的海外足跡

重新定義「南壺北壺」

這些沉船文物徹底顛覆了我們對「南壺北壺」的認知。收藏市場習慣稱大型壺為「北壺」,但這個叫法其實並不准確。從沉船文物可以看出,同樣在南方的閩南、福建、廣東都有使用大型壺器,到了潮汕又稱「南罐」,這種以地理位置命名的方式顯然容易造成混淆。

真正的區別應該是用途:大型壺器多為外銷商品,小型功夫茶壺則是日常實用器。這種分工製作的模式,早在18世紀就已經相當成熟。

孟臣壺的真偽迷思

從出水壺器中發現的大量「孟臣款」壺器,讓許多藏壺者產生疑問:哪一把才是真的孟臣?其實,從考古角度來看,這些「孟臣」壺多以「托款」為主,重要的不是款識的真偽,而是壺器本身的胎土、型制和實用性。

古壺重生:海底文物的現代價值

清洗修復的學問

這些在海底沉睡數百年的紫砂壺,打撈上來後需要專業的清洗修復。切忌使用化學藥劑快速清洗,雖然見效快,但會傷害紫砂胎土。正確的方法是用清水浸泡一兩個月,讓雜質和異味慢慢離去,這個過程也讓人有機會欣賞一把古壺逐漸恢復真容的奇妙歷程。

古壺泡茶的獨特體驗

用沉船出水的古壺泡茶,是否真的比現代壺更好喝?用過的人都說有一番獨特的韻味,那是歷史的沈澱,也是時間的饋贈。正如用黑釉茶盞喝老普洱,古器活用帶來的不僅是味覺的享受,更是一種文化的修行。

結語思考:這些沉船文物讓我們看到,紫砂壺早在數百年前就已經是國際貿易的重要商品,承載著中華茶文化走向世界的使命。每一把出水古壺都是歷史的見證者,訴說著那個時代的商貿往來、文化交流和人文情懷。當我們手持這些歷經滄桑的器物品茗時,品的不僅是茶香,更是跨越時空的文化對話。

No spam, no sharing to third party. Only you and me.