台灣早期壺命名大解密:四腳溪、鋼盔蓋原來是這個意思

「老闆,我想看看你們的四腳溪。」

「鋼盔蓋的有嗎?」

「那個巴樂罐多少錢?」

如果你是第一次走進台灣的老茶行,聽到這些對話一定會一頭霧水。什麼四腳溪?什麼鋼盔蓋?這些聽起來像軍事密碼的詞彙,其實是台灣茶友對宜興壺獨創的命名系統。更有趣的是,這套在台灣約定俗成的「專業術語」,回到宜興當地卻沒有人聽得懂。

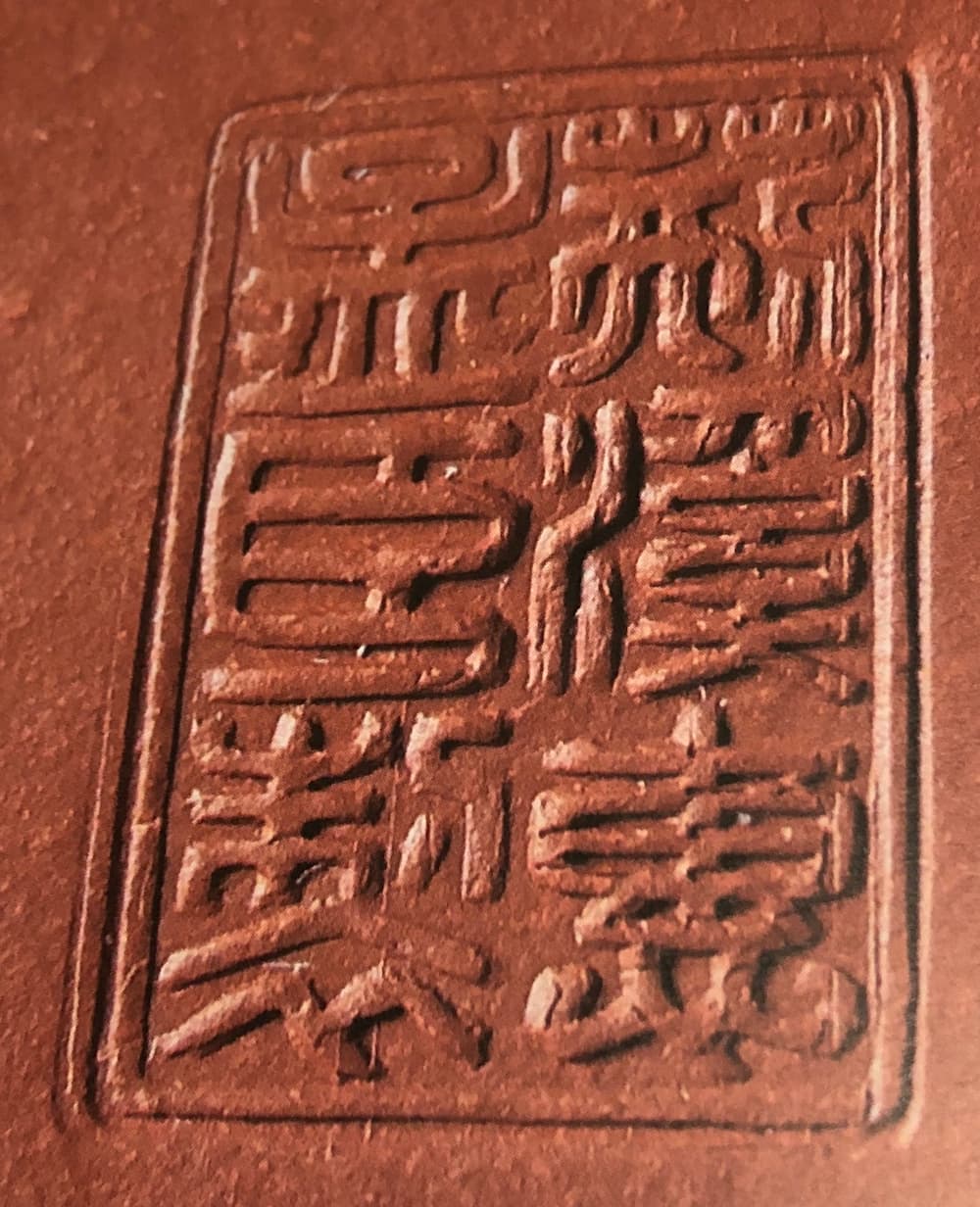

這一切都要從一個「溪」字說起。當年宜興壺上常見的「荊溪惠孟臣製」六個字,成了台灣茶友發揮創意的起點。他們敏銳地發現,不同的壺上這個「溪」字寫法略有差異,於是開始了一場充滿想像力的命名遊戲。

一個「溪」字的奇幻漂流

台灣茶友的觀察力細膩得令人驚嘆。他們注意到有些壺上的「溪」字,下方的「大」字被刻意點成了四個點,看起來就像四隻小腳,於是「四腳溪」的名稱應運而生。這不是隨便取的綽號,而是有根有據的識別標記。

有了四腳溪,自然就有了「大腳溪」和「小腳溪」。前者是「溪」字中的「大」字寫得特別粗壯,後者則是寫得特別秀氣。同一個字的不同寫法,在台灣茶友眼中就是不同的壺款分類,各有各的年代特色和市場價值。

更絕的是,他們還發現了「火邊四腳溪」——這是把「溪」字的三點水偏旁改成了火字旁,下面依然是四個點。還有「川水溪」,水字旁直接寫成了「川」字。每一個細微的變化,都被台灣茶友捕捉到並賦予了專門的名稱。

這種對細節的極致關注,讓人想起古代鑑定家對書畫的精微觀察。只是這次的主角不是什麼名人字畫,而是一個「溪」字的千變萬化。

戰爭年代的靈感:鋼盔蓋壺

「鋼盔蓋」這個名字的誕生,帶著濃濃的時代色彩。1950-1960年代的台灣,軍事元素深入日常生活。當茶友們看到那種圓弧形、中間微微隆起的壺蓋時,很自然地想到了當時隨處可見的軍用鋼盔。

這種聯想並非牽強,那個年代的人對軍用品的形狀記憶深刻。圓潤的弧線,穩重的造型,確實很像倒扣的鋼盔。而且這種壺蓋給人一種安全感,就像鋼盔保護頭部一樣,似乎也能保護壺內的茶湯。

最有趣的是,同樣造型的壺,如果是1960年代的「鋼盔蓋」,價格可能比2000年製作的同款高出好幾倍。這種時代認定完全是台灣茶文化市場自發形成的,沒有任何官方標準,卻被大家一致認可。

巴樂罐的台灣味

「巴樂罐」這個名字充滿了台灣本土味。「巴樂」在台語中是番石榴的意思,用來形容那些圓胖可愛、造型類似番石榴的壺型。這種命名方式特別生活化,讓原本高雅的紫砂壺一下子變得親民起來。

台灣人喜歡用身邊熟悉的事物來比喻,這種接地氣的命名反映了島嶼文化的特色。不像大陸學術化的「底槽青」、「天青泥」這類正經名稱,台灣的命名更有煙火氣,更貼近日常生活。

連壺嘴都有綽號,比如「鴸嘴」,因為某種壺嘴的形狀酷似鴸子的嘴巴而得名。這種仿生學的命名既形象生動,又容易記憶,體現了台灣人的幽默感和創造力。

從六字到一字的簡化藝術

更有趣的變化是字數的簡化過程。從完整的「荊溪惠孟臣製」六個字,到簡化的「荊溪惠」三個字,再到最後的「大溪」或「小溪」一個字。這種簡化不是隨意的,而是有商業邏輯:字數越少,刻印成本越低,適合量產。

但這也帶來了識別困難。當「荊溪惠孟臣製」變成只剩一個「溪」字時,如何區分就成了問題。於是台灣茶友發展出了更精細的分類系統,不僅看字形,還要看筆畫、看比例、看位置。

甚至連印章邊框的比例都不放過。「三七章」是指雙框邊比例為3:7的印章,「六四章」則是6:4的比例。這種對細節的關注程度,已經到了令人嘆為觀止的地步。

年代密碼的破譯遊戲

台灣收藏界根據這些細微差別,建立了一套完整的年代分類系統。40年代以「四腳溪」為主要特徵,50-60年代出現款式多樣化,70年代「中國宜興」四字款成為主流,80年代則是複古與創新的交融期。

這套分類系統的有趣之處在於,它完全是台灣本土發展出來的。宜興當地的工匠和商人,對這些分類方法一無所知。但隨著「台灣回流壺」現象的出現,這些原本只在台灣流通的命名,竟然反向影響了原產地的市場。

現在在宜興,也開始有商家使用「台灣早期壺」、「四腳溪」等稱呼來行銷產品。文化交流的雙向性在這裡得到了完美體現:先是宜興壺輸出到台灣,然後台灣創造了獨特的命名系統,最後這套系統又反向影響了原產地。

細節控的文化創造

這套命名系統背後,反映的是台灣人對細節的極致追求。從一個字的筆畫變化到印章邊框的比例,從壺蓋的形狀特徵到壺嘴的造型聯想,每一個細微之處都被賦予了意義和名稱。

這種「細節控」的文化特質,在其他領域也有體現。台灣的美食文化講究精緻,工藝文化注重細節,連日常用品都要追求完美。這種文化氛圍造就了台灣茶友對宜興壺近乎苛刻的觀察力。

但這種精細化也帶來了溝通成本。新入門的茶友常常被這些專業術語搞得暈頭轉向,就像聽外星語一樣。不過一旦掌握了這套語言系統,就能體會到其中的樂趣和智慧。

民間智慧的勝利

最讓人感動的是,這整套複雜精妙的命名系統,不是哪個專家學者發明的,而是台灣茶友在長期的品茗實踐中集體創造出來的。它具有強大的生命力,因為它來自真實的需求和使用體驗。

這種民間智慧往往比官方標準更有說服力。雖然可能不夠學術,但卻充滿了人情味和生活氣息。它讓紫砂壺的鑑賞變成了一門生活藝術,而不僅僅是死板的知識學習。

文化反思:台灣的宜興壺命名系統提醒我們,文化的創新往往來自最貼近生活的地方。那些看似不起眼的細節觀察,經過時間的沈澱和群體的認同,就能發展成一套完整的文化表達系統。

下次當你聽到有人說「我有一把四腳溪的鋼盔蓋巴樂罐」時,請不要覺得奇怪。這不是在說外星語,而是台灣茶文化中一套完整而有趣的表達方式。每一個看似古怪的命名背後,都蘊含著台灣茶友對宜興壺的深度觀察和濃厚情感。

No spam, no sharing to third party. Only you and me.