寒梅開處夢紅樓

故宮百年慶典推出一系列文化展覽,其中《紅樓夢與武夷岩茶》大師課是一場融合文學、歷史與茶文化的深度探索。本次課程邀請到茶文化專家池老師,以專業視角解析《紅樓夢》中的茶文化脈絡,並結合武夷岩茶的歷史背景,讓參與者在實地展覽與茶學體驗中,建立更完整的文化認知。

紅樓夢與清代茶文化的交會

《紅樓夢》作為清代紅學鉅作,不僅呈現了賈府的世家生活,更細膩記錄了當時的飲茶風尚。曹雪芹出身於四代為官的簪纓之家,其家族曾擔任江南織造,富庶的生活環境使他得以見證清代貴族的日常雅趣。

本次故宮展覽,不僅還原了書中描述的茶器與生活物件,更展出康熙帝與曹雪芹祖父的書信,為觀者提供了翔實的歷史脈絡。透過池宗憲老師的講解,展覽中的文物不僅成為靜態的展示品,而是歷史故事的一部分,使清代的茶文化躍然眼前。

《紅樓夢》中的茶事與老君眉

《紅樓夢》第41回「劉姥姥醉臥怡紅院」一節,細緻描寫了妙玉奉茶的情境,其中賈母明言「我不吃六安茶」,而妙玉則特意奉上「老君眉」。這一細節顯示出老君眉在當時茶品中的特殊地位,並成為本次課程的重要探討主題。

池宗憲老師透過史料分析與品茗體驗,解構了老君眉的歷史來源。根據清代《閩產錄異》記載,老君眉原產於福建光澤烏君山,後發展為武夷岩茶的一部分。其半發酵工藝賦予茶湯濃郁的岩骨花香,湯色深紅,與《紅樓夢》中描述的茶品特性相符。

此外,池老師以《武夷茶經》等文獻,詳述老君眉的發展歷程,並介紹其與武夷山九龍窠、天心永樂禪寺的淵源,使參與者得以理解此茶在歷史與文學中的雙重價值。

武夷岩茶的歷史與製法

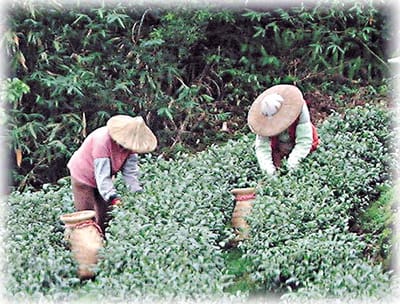

武夷岩茶為中國烏龍茶的代表,其核心產區「三坑兩澗」因特殊的地理環境,孕育出風味獨特的茶品。本次課程延續故宮展覽的內容,深入探討武夷茶的歷史脈絡與製作工藝。

歷史沿革

根據《閩產錄異》與清代茶學文獻記載,武夷茶在明清時期已成為貢茶,並受到文人雅士推崇,如袁枚在《隨園食單》中記錄:「武夷茶清芬撲鼻,舌有餘甘。」可見其在當時的文化影響力。

名叢解析

池宗憲老師詳述了武夷茶四大名叢,包括 大紅袍、鐵羅漢、白雞冠、水金龜,並說明各品種的香氣與口感特徵。此外,他也介紹了武夷茶的分級制度與選購要點,使參與者能更理性地理解岩茶市場。

製茶工藝

武夷岩茶的製作過程獨具特色,其半發酵技術不同於其他烏龍茶,強調 深發酵、重焙火,使茶葉呈現濃郁醇厚的口感。本次課程特別解析了傳統岩茶焙火技藝,並探討其對茶湯風味的影響。

茶器的選擇與文化內涵

茶器不僅影響品茗體驗,更是茶文化的重要載體。本次課程除解析茶葉本身,也探討了不同茶器對茶湯的影響。

- 宜興紫砂壺

由於紫砂壺的獨特透氣性,能提升岩茶的層次感,因此被視為沖泡武夷茶的最佳器具。課程中,池宗憲老師展示了不同泥料的紫砂壺,並分析其對茶湯口感的影響。 - 德化白瓷杯

德化瓷胎薄透,能反射茶湯香氣,被譽為「中國白」。課程中使用德化白瓷試飲岩茶,讓參與者體驗不同器皿如何影響茶的風味表現。 - 銀壺燒水

明治年間製造的銀壺以燒水甘甜著稱,在課程中亦作為示範用具,展示不同材質對水質的影響。

這些器具的展示與解析,使參與者更深入理解茶器對於茶文化的重要性,也讓故宮展覽的靜態器物轉化為動態體驗,展現出其歷史價值。

總結:文學、歷史與茶文化的交融

本次《紅樓夢與武夷岩茶》大師課,以文學為引,結合茶學、歷史與器物考據,透過故宮展覽與實際品茗,使參與者更全面理解紅樓茶事的深層意涵。

從《紅樓夢》中妙玉奉茶的細節,到武夷岩茶的歷史發展,再到不同茶器對茶湯的影響,課程環環相扣,建立了一條完整的文化脈絡。透過池宗憲老師的專業解析,清代的茶文化不再只是書本中的記載,而是一場能親身體驗的文化旅程。這場課程不僅深化了茶學知識,也讓《紅樓夢》的茶事描寫,從文字轉化為可感知的歷史現場,展現了文學與茶文化交融的獨特魅力。

No spam, no sharing to third party. Only you and me.