長亭外的茶香——從李叔同到弘一法師的人生之茶

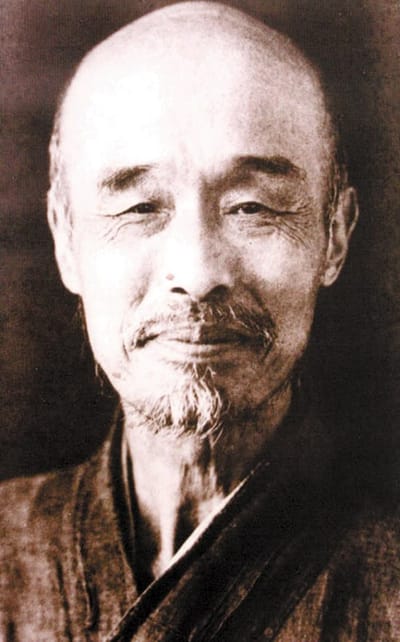

「長亭外,古道邊,芳草碧連天;晚風拂柳笛聲殘,夕陽山外山。天之涯,地之角,知交半零落;一杯濁酒盡餘歡,今宵別夢寒。」這首膾炙人口的《送別》至今仍能喚起無數人的懷舊之情。此曲由美國音樂家福斯特譜曲,而填詞者正是中國近代藝壇的傑出先驅——李叔同,即後來的弘一法師。

從繁華上海到藝術日本

李叔同於1880年10月23日誕生於天津,18歲時隨母親遷居上海。在這座繁華都市中,他不僅在南洋公學求學,還結識許多文人雅士,包括著名教育家黃炎培。

1905年母親辭世後,他東渡日本深造,專注音樂、繪畫與戲劇藝術。他創辦戲劇社,更曾男扮女裝演出《茶花女》,留下〈茶花女遺事〉感懷。在日本求學期間,他養成了飲用番茶(日本綠茶)的習慣,回國後仍保持這個生活細節。

杭州的茶香歲月

李叔同第一次到杭州是1902年,短暫停留一個月,僅有湧金門外吃茶的印象。第二次則是民國元年(1911年),這次的杭州之行長達近十年之久。

在杭州西湖畔,李叔同過著與林語堂、胡適、郁達夫、巴金等人截然不同的生活。他與夏丏尊、姜丹書夜遊西湖,留下《西湖夜遊記》,描寫了茶香與菱芰之樂。他特別鍾情於景春園樓上獨自飲茶的靜謐時光,西湖品茶成為他畢生難忘的回憶。

茶,從藝術走向修行

1916年,李叔同人生的轉折點,他選擇在虎跑寺進行21天斷食。在詳細記錄的《斷食日記》中,茶成為與外界溝通的重要媒介:

- 準備階段的「番茶」;

- 斷食期間的「梅茶」與「鹽梅茶」;

- 恢復期品嚐紅茶時,他卻感到「尚無茶味」,真實反映出感官與精神的轉變。

這次斷食,標誌著他從李叔同到弘一法師的人生蛻變,茶見證了他從繁華塵世到出世淡泊的心靈歷程。

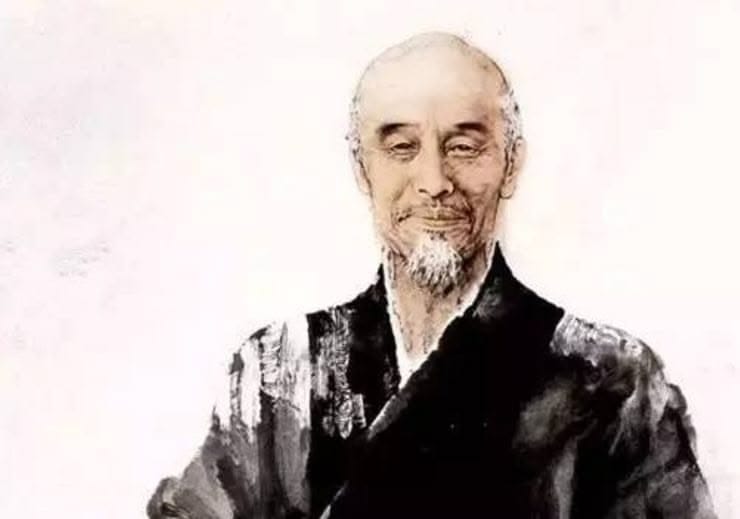

一生伴茶,一世禪意

弘一法師將藝術家的敏銳感知與高僧的禪悟完美融合,茶在他的生命中不僅僅是日常飲品,更象徵著一種精神修行的態度。

南宋趙佶的《大觀茶論》:「沖澹閒潔,韻高致靜。」正如弘一法師一生所追求的境界。他從早年的山茶花詩,到晚年簡樸的番茶、梅茶與紅茶,茶始終陪伴他探索生命的真諦。

李叔同的人生,就像他最愛的一杯清茶,在時代洪流中,日益純淨與超脫。