胎土之美:茶杯材質的感官體驗

你有沒有這樣的經驗?同樣的茶葉,用不同的杯子喝起來,風味卻有明顯不同。一開始你或許以為只是心理作用,但其實,差異就藏在你忽略的細節裡——那就是茶杯的「胎土」。

前陣子,我的一位朋友特地從福建帶回一款好茶,邀我品嚐。他先用白瓷杯沖泡,我喝了覺得香氣不錯,但滋味略顯單薄。朋友笑了笑,換了一只紫砂杯重新沖泡。奇妙的是,同樣的茶葉竟然變得醇厚多了,苦澀感消退,回甘更加明顯。這一刻,我深刻體會到茶具材質的神奇力量。

今天,讓我們一起探索茶杯胎土的奧秘,了解這些看似無聲的材質如何豐富我們的品茗體驗。

為什麼胎土如此重要?

對於追求深度茶文化體驗的品茗者來說,理解並體驗不同胎土材質對茶湯風味的影響是一項有趣而挑戰性的課題。然而,這條探索之路並不平坦,主要面臨三大障礙:

- 知識門檻的挑戰:胎土涉及陶瓷材料學和燒製工藝,許多概念對普通茶友來說太過專業

- 感受難以言表:我們能感覺到不同杯子帶來的差異,卻常常難以用確切的語言描述

- 選擇的困惑:市場上琳琅滿目的茶具讓人眼花繚亂,不知道該如何為自己的茶選擇合適的杯子

長久以來,人們習慣於只關注茶葉品質,卻往往忽視了茶杯材質對品茗體驗的重要影響。許多人買茶具時只看外觀,很少思考胎土對茶湯風味的影響。正如一位老茶人所言:「好茶配錯杯,就像好菜用錯鍋,失去了應有的風味。」

胎土的性格:各有千秋

胎土,這個看似簡單的陶瓷基礎材料,卻是茶杯的靈魂。它不僅決定了茶杯的物理特性,更直接影響了我們的感官體驗。讓我們來認識幾種主要的胎土類型:

白瓷胎:純淨的表達者

白瓷胎主要使用優質高嶺土製成,經高溫燒製形成緻密的胎體。它的特點是潔白純淨,質地細膩,敲擊時發出清脆的聲音。

白瓷胎的最大優勢在於它的「中性」特質——它不會過多干預茶湯的本味,能夠最真實地呈現茶葉的原始風味。這也是為什麼專業茶評常用白瓷蓋碗來評茶的原因。

不過,白瓷胎也有其限制。由於表面太過光滑,熱量散失較快,不太適合需要長時間品味的濃香型烏龍或普洱茶。而且它對茶湯中的苦澀成分幾乎不做吸附,所以對於一些帶苦味的茶,可能會讓這種苦感更加明顯。

紫砂胎:和諧的調和者

紫砂胎是中國特有的一種胎土,產於江蘇宜興。它含有豐富的礦物質,胎質疏密適中,具有良好的「呼吸性」。

我有一位收藏紫砂杯多年的朋友告訴我:「紫砂最神奇的地方在於它能讓茶湯變得更加和諧。」這不是無稽之談。紫砂胎的微孔結構能夠適度吸附茶湯中的某些成分,特別是鞣酸等帶苦澀的物質。這就解釋了為什麼同樣的茶葉在紫砂杯中常常顯得更加醇和。

但紫砂胎並非萬能。它不太適合清香型綠茶,因為微孔結構會「吃掉」部分清香;同時,紫砂需要長期養護,對新手來說維護成本較高。

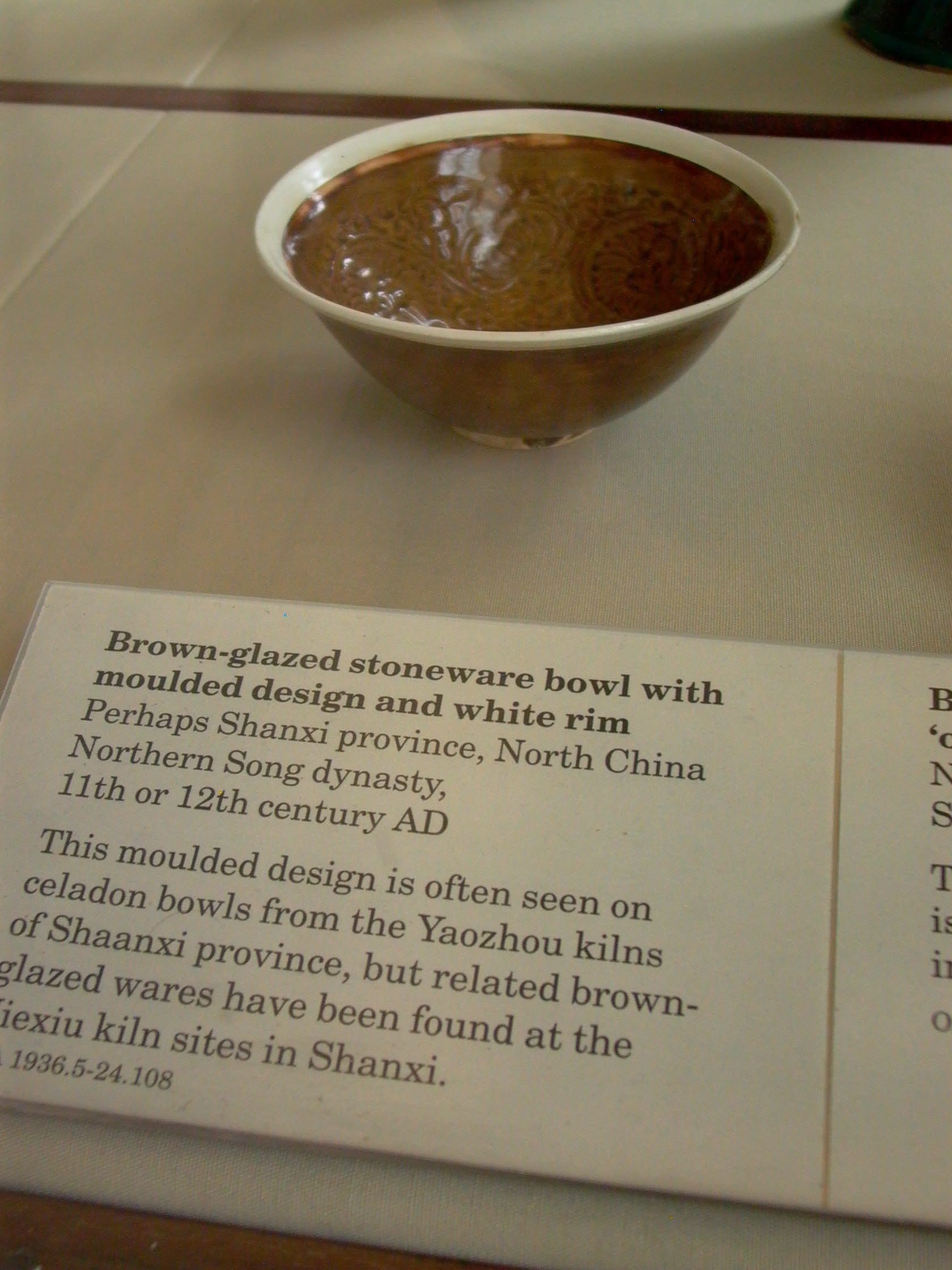

建窯黑釉胎:深沉的守護者

建窯黑釉茶盞源自福建建陽,宋代文人特別鍾愛這種茶具。它的胎土厚重結實,含鐵量高,釉面呈深邃的黑色,常有「兔毫」或「油滴」等自然窯變。

建窯黑釉胎最顯著的特點是極佳的保溫性能。我曾親身體驗過,同樣的茶湯在建窯黑釉盞中能保持溫度比白瓷杯長近一倍時間。這種特性使它特別適合品飲需要在較高溫度下才能釋放豐富香氣的茶類,如老普洱或重發酵烏龍。

黑釉的深色底色還能產生視覺上的「反襯」效果,讓茶湯的色澤看起來更加明亮鮮活。不過,建窯黑釉茶盞通常較為厚重,不適合追求輕盈手感的茶友。

青瓷胎:清雅的詩人

青瓷胎在中國有著悠久的歷史,從東漢時期一直延續至今。最負盛名的當屬龍泉窯青瓷。青瓷胎土中含有一定量的鐵,在還原氣氛下燒製出獨特的青綠色調。

青瓷給人的第一印象是「溫潤如玉」。確實,它的胎質介於緻密與疏鬆之間,有著獨特的親和力。我特別喜歡用青瓷品飲清香型烏龍,青瓷那種內斂的氣質似乎能讓茶香更加含蓄而持久,形成一種「清水出芙蓉,天然去雕飾」的雅致體驗。

青瓷的局限性在於它對茶湯溫度的控制不如建窯黑釉穩定,對茶湯風味的中和能力也不及紫砂。

科學視角:胎土如何影響茶味

從科學角度看,胎土影響茶湯風味主要通過三個機制:

吸水性與微孔結構

不同胎土的孔隙率和吸水率差異很大,這直接關係到茶杯對茶湯中風味物質的吸附能力。

舉個簡單的例子:茶湯中的鞣酸等物質是造成苦澀感的主要來源。紫砂胎的微孔結構能夠吸附部分鞣酸,因此降低了苦澀感;而緻密的白瓷幾乎不吸附任何物質,所以苦澀感會更加明顯。

一位陶藝家曾做過有趣的實驗:他用顯微鏡觀察使用多年的紫砂壺內壁,發現確實有茶垢沉積在微孔中,這證實了紫砂「吸茶」的特性不是迷信,而是有科學依據的。

熱傳導與茶溫變化

胎土的熱傳導率決定了茶湯的冷卻速度,進而影響香氣釋放的方式和強度。

茶葉中的風味物質在不同溫度下釋放模式不同。薄胎瓷杯冷卻較快,有利於散發清香型茶葉的揮發性香氣;而厚重的建窯黑釉茶盞保溫性能優良,維持較高溫度有助於釋放更多深層次的香氣分子。

我曾用溫度計實測過:同樣初始溫度的茶湯,在白瓷杯中5分鐘後下降約12度,而在建窯黑釉盞中僅下降約7度。這種溫差對香氣分子的揮發速率影響非常顯著。

觸感與心理暗示

別小看杯子的質感——它對我們的品茶體驗有著重要的心理暗示作用。

研究表明,人腦的感官體驗是交叉影響的。茶杯的重量、表面紋理和手感會影響我們對茶湯風味的感知。例如,同樣的茶湯,在重量感較強的杯子中往往被感知為更加濃郁;而手感溫潤的杯子則讓人感覺茶湯更加柔和。

這就解釋了為什麼有時你明明知道兩個杯子裝的是同樣的茶,卻仍然覺得它們味道不同。這不是迷信,而是我們的大腦在感官交叉作用下產生的真實感受。

茶與杯的黃金搭配

了解了胎土特性,我們可以根據不同茶類的特點,選擇最能突顯其風味的杯材。這裡有一些經過時間檢驗的經典搭配:

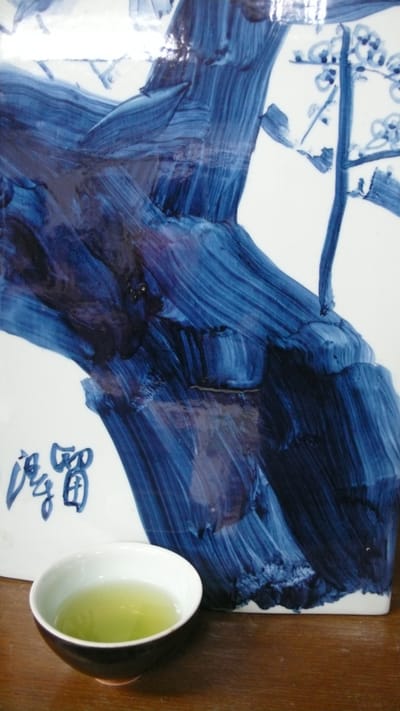

綠茶與白瓷:純淨的相遇

綠茶以清新雅致、鮮爽生動為特點。白瓷胎的中性特質和良好的光反射性能夠完美呈現綠茶湯色的晶瑩剔透,同時不干擾其清香的表達。

特別適合:龍井、碧螺春、黃山毛峰等高檔綠茶。

我的小貼士:選擇薄胎白瓷,讓茶香更快釋放;杯形最好選擇淺口寬口的類型,有助於欣賞茶湯色澤。

烏龍茶與青瓷:溫潤的共鳴

青瓷的溫潤質感與烏龍茶的韻味形成美妙的共鳴。青瓷適中的保溫性能和微妙的吸附性,能夠讓烏龍茶的層次感更加分明。

特別適合:鐵觀音、凍頂烏龍等清香型烏龍茶。

我的小貼士:選擇釉色較淺的青瓷,能更好地展現茶湯的琥珀色澤;杯形以圓潤為佳,符合烏龍茶水墨般的韻味。

紅茶與紫砂:醇厚的對話

紅茶的濃郁香氣和微妙的澀感在紫砂杯中能得到很好的平衡。紫砂胎適度吸附紅茶中的單寧酸,使得茶湯更加圓潤順滑。

特別適合:祁門紅茶、滇紅、阿薩姆等中重發酵紅茶。

我的小貼士:選擇泥質偏紫的紫砂,其色澤能與紅茶形成和諧的視覺效果;造型以簡約為主,讓紅茶的濃香自然流露。

普洱茶與建窯黑釉:深沉的對話

普洱茶尤其是陳年普洱的深沉厚重與建窯黑釉茶盞形成天然的搭配。黑釉茶盞優異的保溫性能有助於普洱茶複雜香氣的持續釋放。

特別適合:陳年普洱、熟普洱等後發酵茶。

我的小貼士:選擇帶有油滴或兔毫等窯變效果的黑釉茶盞,視覺上更加豐富;盞形以端正為主,體現普洱茶的厚重感。

如何開始你的胎土探索之旅

想要親身體驗胎土的神奇之處,你並不需要成為陶瓷專家或茶道大師。以下是三個簡單的起步建議:

從基礎三杯開始

先購入三種最基本的茶杯:白瓷杯、紫砂杯和青瓷杯。選擇大小相近的杯型,這樣比較起來更加公平。不必一開始就追求名家作品,市面上有許多價格合理的工藝茶杯足以讓你感受到材質差異。

進行「一茶三杯」體驗

選擇一款你熟悉且喜愛的茶葉,用相同的方法依次沖泡在三種不同材質的杯中。嚴格控制茶葉用量、水溫和沖泡時間,確保唯一的變量是茶杯材質。依次品飲,特別注意以下幾點:

- 茶湯顏色的差異

- 香氣強度和持久度的不同

- 入口時的第一感受

- 苦澀感和回甘的變化

記錄並分享你的發現

用簡單的筆記或手機備忘錄記錄下你的感受。不必使用專業術語,用自己的語言描述就好。例如「白瓷杯中茶香清晰但退得快」「紫砂杯中茶味圓潤不刺激」等。這些記錄會隨著你的品茗經驗增長而越來越有價值。

如果可能的話,邀請朋友一起進行這個有趣的體驗,分享彼此的感受。不同人的感知重點不同,交流可以讓你獲得更全面的認識。

觸摸時光的溫度

每一種胎土都有其獨特的氣質和表情,就像每一種茶葉都有其特定的風格和韻味。當合適的茶遇見契合的杯,那種和諧之美不僅僅是味蕾的享受,更是一種文化的體驗、時光的對話。

當你捧起一只紫砂杯,你觸摸的不僅是泥土,還有宜興幾百年的製陶智慧;當你輕撫一件青瓷,你感受的不僅是溫潤,還有龍泉千年窯火的溫度;當你端詳一只建窯黑釉茶盞,你欣賞的不僅是色澤,還有宋代文人的審美情懷。

在這個快節奏的時代,讓我們放慢腳步,用心感受指尖與茶杯胎土的對話,體會那份穿越時空的溫度。因為品茗,不僅是品味茶湯,也是品味容器;不僅是品味當下,也是品味歷史。

下次當你舉杯品茗時,多留意一下手中茶杯的胎土,感受它如何與茶葉相互輝映,創造出獨特的感官體驗。或許你會驚訝地發現,原來手中的不只是一個杯子,而是一個藏著無數故事的小宇宙。