張愛玲與茶:從文學賞析品味茶中人生

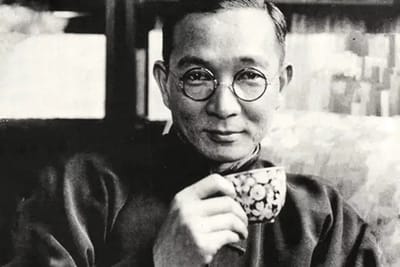

張愛玲與茶

張愛玲筆下的男女情愛,歷經歲月洗禮不但未曾褪色,反而在近代中國文學中愈發璀璨。她的文字背後,蘊含著深厚的時代底蘊與社會縮影。她以「不應該生活的季節」暗喻環境的冰冷;以木炭的生命歷程──從活木到死寂,再到燃燒時的火紅,最後化為灰燼 - 象徵生命的輪迴。這樣細膩的文字演繹,為讀者帶來無限想像與探索空間。

在她眾多短篇作品中,茶的意象若隱若現。她並非刻意描寫茶的本質,而是將茶作為載體,編織出文學與茶的深刻連結。出身貴族的她,飲過佳茗、用過精緻器物,透過文字描述,不僅展現了她所處大時代中的茶文化面貌,更揭示了文人社會中的品茶形態,以及其時代意義。

作品中的茶意象

《留情》

三十六歲的敦鳳為了金錢,嫁給五十九歲的米先生做姨太太,端上的一杯冷茶,不只體現「人走茶涼」的俗諺,更是活著的人間炎涼的寫照。

《桂花蒸 阿小悲秋》

阿小的男人雖未明媒正娶她,但她為了這個男人去偷茶。在當時的社會中,茶是貴族的象徵,底層女子不惜偷取珍貴的茶葉,只為給心上人一份溫暖。儘管最終未能修成正果,但這一杯溫茶,卻透析出底層人物的情感糾葛,展現出香茶與無奈的交織。

《傾城之戀》

白流蘇觀看范柳原舉起的那杯殘茶,綠色的茶葉依附在玻璃上,橫斜有致,迎著光,看上去像一顆翠生生的芭蕉。張愛玲對茶的描寫如此生動,可見其對茶的深刻理解。

《紅玫瑰與白玫瑰》

嬌蕊調戲振保的橋段極具特色。女子藉茶調情,受驚的男子,以及水面上漂浮的綠茶(想必是當時最負盛名的龍井),構成了一幅意味深長的畫面。龍井茶的清雅特質,在此成為男女情愛的絕妙襯托。

《半生緣》

在這部作品中,茶看似不起眼,竟淪為洗筷子的清潔用具。曼楨出生於六安茶的產地,安徽六安的瓜片,本是極為優雅的茶品,但在這裡卻顯得微不足道。

《怨女》

銀娣直接就著壺嘴飲茶,這種壺型在清代宜興壺中亦有,如陳曼生的彎流壺,便可直接飲用。文中提到茶經過一夜,已然冷卻,變得異常苦澀。這苦,究竟是茶的苦,還是心的苦?

《茉莉香片》

開篇即寫道:「我給你沏這一壺茉莉香片」。這裡的茶早已超越飲品的本質,茉莉花的香氣僅是表象,苦澀才是她要探討的底蘊。

茶與文化的關聯

香片,也就是花茶,承載著東方文化的芬芳記憶。它的製作過程不僅是工藝的體現,更是一場耐心與時間的修行。

花茶製作工藝

製作香片的第一步,是茶胚的選擇。毛茶原料多以春季嫩芽為最佳,秋芽次之,至於夏茶,雖然品質稍遜,但因其芽尖豐富,仍是部分內銷花茶的主要來源。

然而,光有上好的茶胚還不夠,關鍵還在於「薰花」的技藝。花茶之所以馥郁誘人,正是因為茶葉本身極易吸附花香。

傳統薰花的方法,分為「窨花」與「提花」兩大類。

- 窨花:將茶葉與鮮花層層堆疊,讓茶葉充分吸收花香,待夜半時分溫度升高,再攤開通風降溫,反覆進行數次,最後篩去殘花烘焙定香。

- 提花:在窨花後不再烘焙,讓茶葉表面殘留更多花朵的鮮香,但也因此帶有較多濕氣,保存不易。

張愛玲筆下的茶

窨花後的茶,香氣深入茶心;提花的茶,香氣浮於表面。這彷彿也暗示了張愛玲對人情世故的觀察:

- 有些情感深入骨髓,有些不過浮光掠影。

- 茶不僅是飲品,更是人生百態的隱喻。

張愛玲筆下,茶不僅是一種飲品,更是生命中那些難以言說的苦戀的寫照。