紫砂迷宮:藏家如何在泥料混亂、仿品充斥的市場中尋找真正價值的宜興壺?

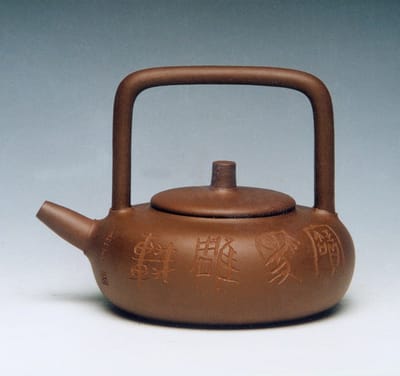

你曾經在古色古香的茶舖裡,被一把小巧的紫砂壺吸引嗎?那樸實無華的外表下,藏著的卻是一個令人著迷又迷惑的世界。

對於初入紫砂壺收藏領域的你,可能會被問題重重的市場困擾:這把宣稱是「清代」的壺真的有百年歷史嗎?這個「孟臣」款到底是真跡還是托名?這把壺用的是真正的宜興原礦泥,還是添加了化學顏料的假貨?

別擔心,就讓我們像老朋友一樣,慢慢聊聊如何在這紫砂迷宮中找到真正的寶藏。

紫砂壺:一個被泥料混亂和仿品充斥的收藏市場

為什麼紫砂壺市場如此混亂?讓我們先了解這個令人頭疼的現狀。

你可能已經發現,市場上的紫砂壺琳琅滿目,從幾百元到百萬元不等,價格差異令人咋舌。而讓這個市場更加撲朔迷離的是,自2005年江蘇宜興市政府下達「禁採令」後,原礦紫砂泥料日漸稀少,卻有越來越多的「紫砂壺」湧入市場。

難怪,你的一位茶友會半開玩笑地說:「世界上只有一把紫砂壺,她的名字叫宜興」。而現在,辨別一把真正的宜興紫砂壺成了一門學問。

🔍 小插曲:李先生曾在網路上以三萬元購入一把「宜興原礦紫泥」壺,收到後卻發現壺身色澤過於均勻,用濕棉布輕擦壺身還留下了淡淡的色漬。後經專家鑑定,此壺為普通陶土加入化學染料製成。這樣的教訓,在藏家圈並不罕見。

目前藏家的困境:被款識和名氣蒙蔽的雙眼

為何那麼多藏家容易上當?這其中有著怎樣的心理陷阱?

許多收藏者初入紫砂世界時,往往只關注壺上的款識和製壺名家。他們相信:只要是「顧景舟」、「陳曼生」等知名壺藝家的作品,必定價值連城。

「這把壺底有『時大彬』款,一定是明代珍品!」—這是多少收藏者心目中的金科玉律?

然而,市場上的假款、仿款、託名比比皆是。專家估計,市面上署名時大彬的壺,真品可能不到1%。更麻煩的是,許多買家高價購入的「保證書」,本身就是造假的第一步。

正如有位老藏家常說:「看壺先看泥,再看工,最後才看款。」

泥為壺之母:破解紫砂壺真偽的第一關

那麼,一把壺的價值,是否就藏在泥料中?讓我們從最基本的辨別開始。

想找到真正有價值的宜興壺,首先得認識泥料——紫砂壺的靈魂所在。

用眼看:紫砂看砂

真正的紫砂泥料是經千萬年地質變化形成的,主要成分為石英、白雲母、高嶺石和少量氧化鐵。不同礦料燒結後呈現出不同色澤:底槽青、紫泥、朱泥、紅泥、綠泥等,各有風韻。

站在茶室柔和的燈光下,拿起一把紫砂壺細看,純正的紫砂材質不論泥色及顆粒組成如何,都具有胎質顆粒自然,色澤溫潤的特點。若是添加化工顏料的假泥,壺身往往顏色過於豔麗或呆板,缺乏層次變化。

🔍 簡易辨別法:用棉布沾熱水在壺身不顯眼處輕輕擦拭,若有明顯掉色或散發異味,很可能是添加化學顏料的假泥壺。

用耳聽:聆聽壺的呼吸

你可以做一個簡單的實驗:將熱水倒入乾燥的紫砂壺中,然後將耳朵靠近敞開的壺口。

聽到了嗎?那微妙的「嘶嘶」聲,是壺體吸水時泛出的氣泡聲,如同壺的呼吸。這聲音通常會持續數分鐘至十多分鐘。純正紫砂壺因為獨特的「雙重氣孔結構」,有著理想的透氣性和保溫性。

而那些採用泥漿注漿法製成或添加大量化工原料的壺,氣孔結構被破壞,吸水性能差,幾乎聽不到這種生命力十足的呼吸聲。

用手摸:感受紫砂的質感

輕撫壺身,真正的紫砂壺手感溫潤,既不滑膩如瓷,也不粗糙如一般陶。壺的表面應該有一種「亞光效果」,而非油光發亮或過於粗糙。

敲擊壺身,紫砂壺的聲音應是沉悶而有韻味的,既不像瓷器那樣清脆悠長,也不像粗陶那樣悶啞無聲。

真假紫砂壺辨別要點對比表

| 特徵 | 真正紫砂壺 | 假冒紫砂壺 |

|---|---|---|

| 色澤 | 自然溫潤,有層次變化 | 顏色過艷或呆板,均勻無變化 |

| 砂質 | 顆粒分布自然,有韻味 | 顆粒突兀或完全無砂感 |

| 手感 | 溫潤不滑膩,略有摩擦感 | 太光滑或過於粗糙 |

| 吸水聲 | 持續嘶嘶作響,如呼吸 | 聲音微弱或很快消失 |

| 敲擊聲 | 沉悶有韻,不尖銳 | 太清脆如瓷或太悶無聲 |

| 重量 | 較重,有實在感 | 過輕或不符壺身厚度的重量感 |

| 細節 | 壺把、壺嘴與壺身接合自然 | 接合痕跡明顯或過於完美 |

哪裡可以看到紫砂壺真品參考資料?出土出水壺與博物館藏品

如何建立自己的「真品參照系」?有哪些可靠的歷史證據可以參考?

想辨別真正的紫砂壺,除了個人經驗外,參考歷史證據也至關重要。

考古出土的紫砂壺和沉船打撈出水的壺器,為我們提供了可靠的歷史參照。例如,1972年四川三台地區窖藏出土的「萬曆甲辰時大彬製」款紫砂長方壺,1985年出水的「捷達麥森號」(又稱「南京號」)沉船中的紫砂壺,以及1999年「泰興號」出水的「孟臣製」款壺等,都是研究紫砂壺真品款識、造型、泥料的珍貴資料。

當你有機會參觀北京故宮、台北故宮或香港茶具文物館等收藏機構時,不妨細心觀察這些確鑿的歷史藏品,建立自己的「審美數據庫」。

💡 實用建議:許多博物館現在都有線上數位館藏,即使無法親自前往,也可以在網上查閱高清藏品圖片,對照學習真品特徵。

走出紫砂壺收藏的誤區:常見陷阱與明智選擇

現在讓我們一起看看那些容易讓紫砂藏家上當的誤區,以及如何避開它們。

誤區一:盲目追求「孟臣」款

「荊溪惠孟臣製」款的壺被視為紫砂中的珍品,但你知道嗎?從清代到現在,「孟臣」款的壺從未間斷過生產。《陽羨砂壺考》中就記載:「孟臣因負盛名,故贗鼎獨夥,凡藏家與市肆無不有孟臣壺」。

一位資深收藏家曾語重心長地說:「我不是買孟臣壺,我是買壺中的工藝和泥料。」

✅ 明智做法:不要迷信款識,而應注重壺的泥料、工藝和整體品質。了解「孟臣」款的歷史演變,建立對不同時期款識特徵的認識。

誤區二:迷信「貢局」款的皇家背景

市場上有不少「貢局」款的紫砂壺,許多賣家宣稱這是清宮御用的證明。然而,研究發現,「貢局」壺主要是銷往泰國等東南亞地區的外銷品,「貢局」只是商家用來提高身價的一種商業符號。

✅ 明智做法:不被「皇家御用」等說法迷惑,了解「貢局」壺的真實歷史,按壺的實際工藝和泥料價值購買。

誤區三:忽視非典型紫砂壺的價值

許多藏家只追捧傳統的紫砂壺款式,卻忽略了一些獨特的非典型紫砂壺,如水磨壺、洋桶壺等。這些壺雖然不符合傳統審美,但有著豐富的歷史文化價值和收藏潛力。

例如,曾被視為「茶館平凡用器」的洋桶壺,如今顧景舟製作的洋桶壺在拍賣市場上可達百萬元以上的高價。

✅ 明智做法:研究紫砂壺的發展歷史,關注那些被市場低估的非典型壺型,尤其是有歷史文化背景的外銷壺型,如洋桶壺和水磨壺。

紫砂新手的真實故事:從誤入迷宮到精明藏家

王先生的收藏啟示錄:一位茶人如何在紫砂迷宮中找到方向

王先生是一位資深茶人,五年前開始收藏紫砂壺。初入門時,他被一把自稱「民國底槽青」的紫砂壺吸引,花了兩萬元購入。後來在壺友聚會中,他才知道這把壺是近代仿製品,真正的底槽青泥應有獨特的「青灰中透綠」效果,而非單調的深灰色。

這次教訓讓王先生開始系統性學習紫砂知識:他訂閱了紫砂專業期刊,參加博物館的紫砂展覽,定期與資深藏家交流。兩年後,他通過一家信譽良好的古董店,識別並購得一把真正的清末小型朱泥水平壺。隨著眼力提升,他現在已能在拍賣市場中找到被低估的好壺,並懂得在仿品充斥的市場中保持警覺。

王先生說:「收藏紫砂壺不是一蹴而就的,要有耐心學習,不斷修正自己的認知。最重要的是,紫砂壺不僅是收藏品,更是品茶的夥伴,我每天都用我的壺泡茶,這才是真正的快樂。」

行動建議:成為明智的紫砂壺藏家

學會辨別真偽,尋找真正價值的紫砂壺,你需要這些具體行動策略:

- 基本功要紮實:學習基本的泥料辨識技巧,建立「眼看、耳聽、手摸」的基本功。用熱水測試每把新壺的吸水性能,觀察壺的泥料和工藝細節。

- 拓展知識面:了解紫砂壺的歷史、製作工藝和不同時期的款識特點。訂閱紫砂專業期刊,參加相關講座和展覽。

- 建立參照系:多看博物館的藏品和拍賣行的高端拍品,培養自己的眼力。嘗試接觸真正的古壺,記住它們的手感和視覺特徵。

- 找到值得信賴的渠道:與信譽良好的古董店或專業收藏家建立聯繫,多向他們請教。加入紫砂愛好者社群,和經驗豐富的藏家交流。

- 重視實用性:紫砂壺的原始功能是泡茶,再珍貴的壺也應該用來泡茶,這樣才能體會到它的真正價值。使用過程中的感受也是辨別真偽的重要依據。

- 保持謙虛的學習態度:紫砂壺的世界博大精深,即使是專家也在不斷學習。不要因為一時的失誤而氣餒,把每次經歷都當作學習的機會。

紫砂之路漫漫,樂在其中

紫砂壺收藏是一段漫長而愉快的旅程。當你逐漸掌握辨別真偽的技巧,認識到不同泥料的特性,領略到不同壺型的韻味,你會發現紫砂壺不僅是一種收藏品,更是一種生活美學。

每一把真正的好壺都值得細細品味,就像一位老朋友,與你相伴茶席之間,默默訴說著時光的故事。

下次當你捧起一把紫砂壺,希望你能看到它泥料中的千年歲月,聽到它壺身中的輕輕呼吸,感受到它製壺者傾注的匠心與情感。

在這紫砂迷宮中,珍寶等待有慧眼的你去發現。

📚 延伸閱讀推薦:如果你想深入了解紫砂壺的世界,不妨參考《陽羨砂壺考》、《中國紫砂辭典》和《紫砂壺鑑賞》等專業書籍,這些都是紫砂愛好者的必讀經典。

📮 你是否也有收藏紫砂壺的經驗?遇到過哪些挑戰?又有哪些心得?歡迎在評論區分享你的故事!